À propos de l'exposition de Filip Markiewicz à Dudelange

Qui se souvient de Mateusz Birkut ?

En 1935, le prototype du héros du travail socialiste Alekseï Grigorievitch Stakhanov, aurait extrait plus de cent tonnes de charbon en 6 heures.

Quarante ans plus tard, dans son long-métrage intitulé « l’Homme de marbre » ((Czlowiek z marmuru), Andrzej Wajda, procédait à la déconstruction du mythe héroïque des pays socialistes en faisant de la biographie fictive du maçon Mateusz Birkut, héros fatigué, une métaphore de la lutte contre le totalitarisme.

Le film débute avec une séquence qui montre une jeune journaliste de la télévision d’état polonaise (Krystyna Janda) qui s’introduit avec sa petite équipe dans les sous-sols d’un musée. Elle y trouve un stock de statues, exécutées selon les dogmes esthétiques du réalisme soviétique, datant des années cinquante. Sur le sol gît une statue monumentale de Mateusz Birkut. Cette caverne d’Ali Baba avec ses héros déchus agit comme une métaphore de la fabrique des images populaires socialistes.

En même temps, il s’agit du même registre d’images que Filip Markiewicz exploite et transforme dans son travail artistique. Des images stéréotypées et diffuses qui peuplent un univers de mémoire collective populaire tout en ayant perdu leur caractère d’unicité : la révolution mange ses images.

L’homme de marbre d’Andrzej Wajda est une œuvre hybride, entre documentaire et fiction. Elle trouvera sa suite et sa conclusion dans « L’Homme de fer », réalisé dans le contexte des grèves sur les chantiers navals de Gdansk.

Cette simultanéité des situations et de leurs images constitue le centre névralgique de la critique que formule Filip Markiewicz en mettant sur une ligne des sources iconographiques aussi différentes que le casque techno des Daft Punk avec la tête coupée de Rosa Luxemburg. Dans le capharnaüm du contemporain il n’y plus de statut iconographique. Et si Justin Bieber regrette qu’Anne Frank n’ait pas survécu l’holocauste, juste pour devenir une meilleure « Belieber », il se situe exactement dans réflexion pop de Pharell Williams qui est certainement un des acteurs les plus populaires du simulacre de la « revolution factory » de Markiewicz :

Here come bad news talking this and that

Yeah, give me all you got, don't hold back

Yeah, well I should probably warn you I'll be just fine

Yeah, no offense to you don't waste your time

Here's why:

Because I'm happyyy

Auteur : Pharrell Williams

En 1936, alors que George Orwell était engagé comme officier de police dans les colonies de l’empire britannique en Birmanie, il a assisté à deux évènements qui ont marqué son existence. Orwell, de son vrai nom Eric Blair, verra la pendaison d’un homme qu’il a décrite de façon magistrale dans son essai A Hanging. Ensuite Orwell sera fortement impressionné lorsqu’il verra comment un éléphant est tué par balles. Ce fait divers sera la base d’une métaphore sur sa condition de l’homme blanc à une époque de colonialisme brutal. Ces deux petits textes sont les précurseurs des grandes fable et dystopie qu’Orwell inventera par la suite.

La proximité de conditions animales et humaines qu’il y projette, a un écho lointain dans les installations actuelles de Filip Markiewicz.

Mais Markiewicz ne tente plus d’expliquer ses tableaux à un lièvre mort. Sa réflexion s’élargit sur une notion de l’Europe dont l’édifice politique est menacé. Si Beuys voyait un espoir naissant dans son idée d’un continent eurasien, Filip Markiewicz ressent la situation actuelle comme un renouveau d’une absurdité existentielle. Markiewicz suggère une position qui serait celle de l’acceptation de cette absurdité comme seul moyen de survie.

Dans son travail récent, Filip Markiewicz filme et dessine des images tout en produisant des situations qui ont des origines multiples mais qui questionnent systématiquement le traitement médiatique des nouveaux printemps révolutionnaires et des déceptions qui les accompagnent. Au 21ème siècle, le printemps des peuples est facilement celui d’une désillusion accélérée par la diffusion dans les nouveaux médias. Une fosse commune visuelle qui n’est plus vraiment décryptée par le commun des mortels.

Filip Markiewicz y propose une alternative engagée.

Christian Mosar, mai 2014

We're fucked – Let's dance

Parmi tous les modes d’expression possibles, c’est le film qui a actuellement le vent en poupe parmi les artistes contemporains. Grâce à la démocratisation des moyens de production – quelques milliers d’euros pour une appareil photo haute résolution et un ordinateur avec des programmes de montage son et image suffisent pour un résultat acceptable – on arrive vite à produire des images qui en jettent par le jeu sur la profondeur de champ. Le phénomène est tel que Bettina Heldenstein du Casino Luxembourg a même fait le choix de ne présenter que des vidéos d’artistes dans une exposition qu’elle organisera l’année prochaine à Berlin. Filip Markiewicz, artiste pluridisciplinaire s’il en est – il a commencé sa carrière en tant que star rock’n roll connue sous le nom Raftside –, se situe donc pile poil dans la mouvance en présentant, dans son exposition monographique Le retour du plombier polonais, actuellement à la galerie Nei Liicht à Dudelange, le premier court-métrage (seize minutes) d’une nouvelle série de travaux intitulé Low Cost Symphony (part I).

Après avoir fait ses premières expériences avec le média dans ses clips vidéo et les images animées pour les concerts de Raftside, il se lance ici dans la fiction : il a écrit le scénario, réalisé, monté et produit tout le film. Qui se situe en fait à la lisière entre réalité et fiction, entre politique et poésie. Le film a été réalisé durant sa récente résidence d’artiste à Paris et entremêle plusieurs récits : celui du réel pas très gai des Parisiens, notamment dans le métro (où un jeune homme, incarné par un Luc Schiltz lunaire, lit des extraits du Mythe de Sisyphe de Camus pour lui insuffler un peu de poésie et des musiciens ukrainiens essaient de capter un peu d’attention des voyageurs stressés), celui de la militance politique, avec des images d’une manifestation pour le droit au logement (où on rencontre notamment Jean-Luc Mélenchon) et celui d’une discussion entre un jeune homme (Pierre Olivier) et une jeune femme (Laure Roldan) dans un bar. À eux deux, ils portent un regard désillusionné sur un monde en perdition, où les nantis chantent Happy de Pharrell Williams alors que les enfants de Syrie semblent ne plus avoir d’espoir.

Ils discutent leurs idéaux oubliés, la culture pop (« heureusement, la révolution se fait sur Facebook »), la fin du rêve européen – bref, la rupture actuelle que ressentent les jeunes adultes dans un monde sans repères. Et le plus intéressant dans ce film est la forme : comme une urgence, une immédiateté, un côté expérimental que permettent la légèreté de l’équipement et le fait que l’artiste en contrôles toute les phases de la production lui-même, assumant les erreurs, même techniques, les décalages, les imperfections. Les revendiquant même. Zéro budget égal zéro contraintes, un peu comme une nouvelle Nouvelle vague. Gros-plans sur les mains, les dents, un détail par ailleurs, imperfection du montage sonore – Filip Markiewicz cherche ici à exprimer sa quête du monde comme il le fait dans ses dessins et ses installations dans les autres salles de l’exposition.

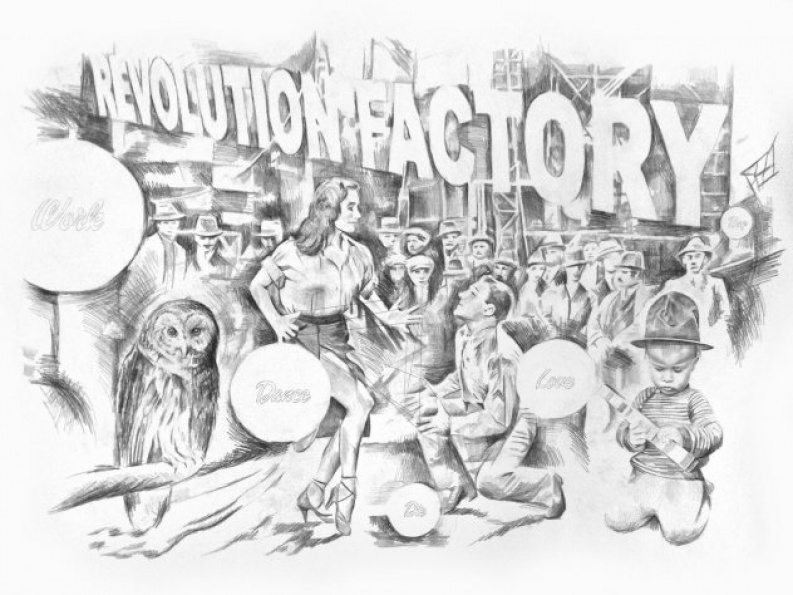

On y croise des animaux empaillés – le lapin très beuyssien, le sanglier très luxembourgeois, le coq ou le renard participent tous d’un bestiaire iconoclaste. Work – Dance – Love – Die ou Ora ... Labora et Revolution Factory sont écrits sur ses grands dessins où les image iconiques de travailleurs et de politiciens, des héros de la musique pop, des héroïnes politiques et des enfants désespérés se retrouvent dans ce qui semble devenir une grande fresque noire et féroce de notre Europe contemporaine qui a échoué. C’est ce que Christian Mosar appelle « une fosse commune visuelle qui n’est plus vraiment décryptée par le commun des mortels » et qui se nourrit de multiples références et hyperliens menant vers d’autres univers mentaux. Alors, vision pessimiste d’un monde en noir et blanc ? Filip Markiewicz est aussi une icône pop lui-même et se sert de ses codes (ses carrés colorés ludiques en sont un des détails) : c’est la fin du monde, qui nous a trompés, certes. Mais il nous reste toujours la musique et la danse. La danse sur le volcan.